Il digiuno intermittente rappresenta un approccio innovativo alla gestione della salute metabolica, basato non su restrizioni alimentari qualitative ma su una riorganizzazione temporale dei pasti. A differenza dei regimi dietetici convenzionali che prescrivono cosa mangiare, questo modello nutrizionale si concentra sul timing alimentare, alternando finestre di astensione dal cibo a periodi di nutrizione.

L’approccio temporale all’alimentazione non costituisce una novità biologica: il nostro patrimonio genetico si è evoluto attraverso millenni caratterizzati da cicli alternati di abbondanza e scarsità alimentare. Il corpo umano possiede quindi meccanismi adattativi sofisticati per funzionare efficacemente anche durante periodi di assenza di apporto calorico.

Protocolli principali: dal time-restricted eating al digiuno alternato

I modelli più validati dalla ricerca scientifica includono diverse varianti temporali:

Il protocollo 16:8 prevede sedici ore consecutive di astensione alimentare seguite da una finestra nutritiva di otto ore. Un’applicazione pratica potrebbe collocare l’alimentazione tra mezzogiorno e le venti, mantenendo il digiuno dalla cena fino al giorno seguente.

Il modello 5:2 struttura la settimana con cinque giorni di alimentazione normale alternati a due giornate non consecutive di restrizione calorica drastica, con un apporto limitato a 500-600 calorie.

L’alternate-day fasting alterna giornate di nutrizione standard a periodi di digiuno completo o con intake calorico minimo, pari a circa un quarto del fabbisogno abituale.

Il protocollo eat-stop-eat integra uno o due digiuni completi di ventiquattro ore nell’arco settimanale.

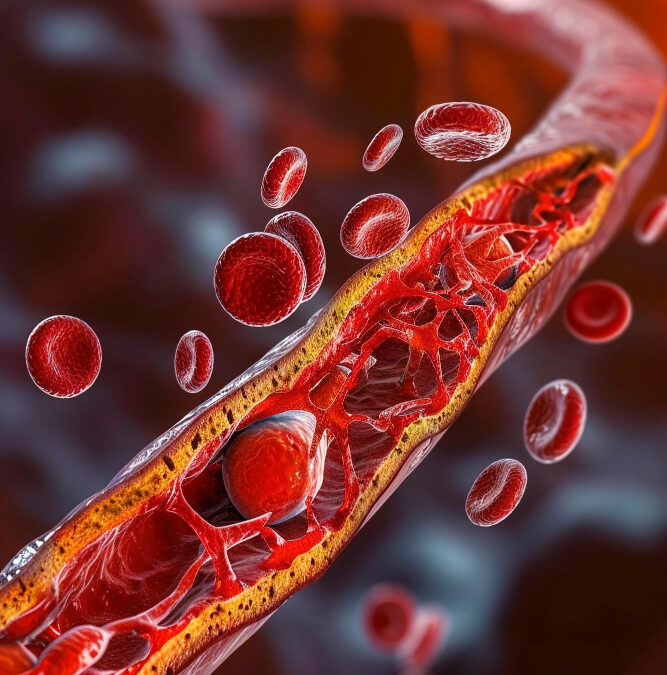

Meccanismi biologici: come il digiuno modula lipidi e funzione cardiovascolare

Le vie attraverso cui l’astensione alimentare programmata influenza il profilo lipidico e la salute cardiaca coinvolgono sistemi biologici interconnessi di notevole complessità.

Autofagia cellulare e rinnovamento tissutale

Durante l’astensione prolungata dal cibo, le cellule attivano l’autofagia, un processo di degradazione e riciclaggio delle componenti cellulari danneggiate. Questo meccanismo di pulizia interna contribuisce a diminuire l’infiammazione sistemica e lo stress ossidativo, riducendo i fattori di rischio per patologie cardiovascolari.

Ottimizzazione della risposta insulinica

Il timing alimentare controllato migliora la sensibilità recettoriale all’insulina, permettendo un utilizzo più efficiente del glucosio da parte delle cellule. Una gestione glicemica ottimale riduce la sintesi di trigliceridi e la formazione di particelle LDL piccole e dense, caratterizzate da elevato potenziale aterogeno.

Shift metabolico verso l’ossidazione lipidica

In assenza di intake calorico, l’organismo transita da un metabolismo glucosio-dipendente a uno basato su acidi grassi e corpi chetonici. Questa transizione metabolica favorisce la mobilizzazione e l’ossidazione dei depositi adiposi, contribuendo alla riduzione dei trigliceridi circolanti e del colesterolo LDL.

Modulazione dell’ambiente infiammatorio

L’astensione alimentare programmata riduce i livelli di marcatori infiammatori come proteina C-reattiva, interleuchina-6 e fattore di necrosi tumorale alfa. L’infiammazione cronica rappresenta uno dei principali driver dell’aterosclerosi e delle patologie cardiovascolari.

Equilibrio ormonale e lipolisi

Durante il digiuno aumentano noradrenalina e ormone della crescita, che promuovono la lipolisi preservando la massa magra. Simultaneamente, la riduzione dell’insulina circolante permette una maggiore ossidazione degli acidi grassi.

Evidenze scientifiche: la ricerca che sostiene il digiuno intermittente

La letteratura scientifica offre una base solida per comprendere gli effetti del timing alimentare sulla salute cardiovascolare.

Lo studio pubblicato sul New England Journal of Medicine da De Cabo e Mattson nel 2019 rappresenta una delle review più complete sugli effetti del digiuno intermittente su longevità, metabolismo e salute cardiovascolare. La ricerca di Longo e Mattson su Cell Metabolism del 2014 ha analizzato i meccanismi molecolari alla base dei benefici dell’astensione alimentare programmata.

Varady e colleghi hanno documentato su Nutrition Journal gli effetti del digiuno a giorni alterni sui lipidi ematici, mentre Sutton ha dimostrato su Cell Metabolism come anticipare la finestra alimentare migliori parametri metabolici, sensibilità insulinica e pressione arteriosa. Bhutani ha pubblicato su Obesity uno studio sugli effetti del digiuno alternato sui fattori di rischio cardiovascolare.

Tra i testi di riferimento, “The Longevity Diet” di Valter Longo illustra le ricerche sulla restrizione calorica e la dieta mima-digiuno, mentre “The Complete Guide to Fasting” di Jason Fung fornisce una guida pratica sui diversi protocolli. David Sinclair in “Lifespan” esplora i meccanismi dell’invecchiamento e il ruolo del digiuno nella longevità.

Benefici documentati: dal profilo lipidico alla neuroprotezione

Effetti sui lipidi ematici

Le evidenze scientifiche documentano che il timing alimentare controllato può generare riduzioni del colesterolo LDL nell’ordine del 10-15%, con particolare efficacia sulle particelle piccole e dense, le più aterogene. Il colesterolo HDL tende a mantenersi stabile o ad aumentare leggermente, migliorando il rapporto LDL/HDL.

I trigliceridi possono diminuire del 20-30%, un risultato particolarmente rilevante per individui con sindrome metabolica.

Ulteriori vantaggi cardiovascolari e metabolici

La pressione arteriosa beneficia di riduzioni sia sistolica che diastolica, con effetti comparabili a quelli di una restrizione calorica moderata continuativa. Il peso corporeo e il grasso viscerale diminuiscono preservando la massa muscolare, soprattutto in combinazione con attività fisica.

La funzione endoteliale migliora significativamente: le cellule che rivestono i vasi sanguigni ottimizzano la vasodilatazione e riducono il rischio trombotico. Studi su modelli animali hanno documentato un’estensione della durata della vita fino al 30-40%, sebbene i dati umani a lungo termine siano ancora in fase di acquisizione.

Fattore neuroprotettivo e funzione cognitiva (H3)

Il digiuno stimola la produzione di fattore neurotrofico cerebrale (BDNF), una proteina che favorisce la neurogenesi e la plasticità sinaptica, offrendo potenziale protezione contro malattie neurodegenerative.

Limiti e considerazioni critiche e precauzioni

Risposta individuale variabile

Non tutti gli individui rispondono uniformemente al timing alimentare controllato. Età, sesso, genetica, microbioma intestinale e stile di vita influenzano significativamente i risultati. Alcune persone possono sperimentare affaticamento, irritabilità o difficoltà cognitive, particolarmente nelle fasi iniziali di adattamento.

Qualità nutrizionale come fattore determinante

Il timing alimentare non autorizza scelte nutrizionali scadenti: se durante le finestre di alimentazione si consumano cibi ultraprocessati, ricchi di grassi saturi, zuccheri raffinati e sale, i benefici metabolici si riducono drasticamente o si annullano. L’approccio funziona ottimalmente quando combinato con un’alimentazione di qualità, ricca di vegetali, frutta, cereali integrali, legumi e grassi insaturi.

Controindicazioni e popolazioni vulnerabili

Il digiuno intermittente non è appropriato per tutti. Dovrebbero evitarlo o praticarlo esclusivamente sotto supervisione medica:

Persone con diabete di tipo 1 o in terapia insulinica; chi soffre o ha sofferto di disturbi del comportamento alimentare; donne in gravidanza o allattamento; bambini e adolescenti in fase di crescita; persone con storia di ipoglicemia; chi assume farmaci che richiedono assunzione con il cibo; individui con problematiche ormonali come amenorrea ipotalamica.

Comparazione con altri modelli alimentari

I benefici del timing alimentare controllato su colesterolo LDL e trigliceridi, pur significativi, non sono necessariamente superiori a quelli ottenuti con una dieta mediterranea ben strutturata, una restrizione calorica continuativa moderata o un’alimentazione plant-based equilibrata.

Spesso il vantaggio principale risiede nella semplicità di implementazione: per molti individui è più pratico limitare il “quando” piuttosto che controllare costantemente il “quanto” e il “cosa”.

Effetti collaterali durante l’adattamento

Nelle prime 2-4 settimane possono manifestarsi: fame e irritabilità, difficoltà di concentrazione, cefalea, affaticamento, alterazioni del sonno e costipazione. La maggior parte di questi sintomi tende a risolversi con l’adattamento metabolico.

Verso un approccio integrato alla salute cardiovascolare

Il timing alimentare controllato rappresenta uno strumento potenzialmente efficace per migliorare il profilo lipidico, ridurre l’infiammazione e promuovere la salute cardiovascolare. I suoi effetti positivi derivano da meccanismi biologici profondi che influenzano metabolismo energetico, autofagia cellulare e regolazione ormonale.

Non costituisce tuttavia una soluzione universale né una panacea. Funziona ottimalmente quando integrato in un contesto di stile di vita sano che include alimentazione di qualità, attività fisica regolare, gestione dello stress e sonno adeguato.

Prima di iniziare qualsiasi protocollo di digiuno intermittente, soprattutto in presenza di condizioni mediche preesistenti, è fondamentale consultare un medico o un nutrizionista che possa valutare l’idoneità individuale e monitorare i progressi nel tempo.

L’approccio temporale all’alimentazione non sostituisce le terapie farmacologiche quando necessarie, ma può rappresentare un complemento valido in una strategia integrata alla salute cardiovascolare e alla longevità. Si parla di longevità anche su Geriatriko Anziano Attivo: https://www.geriatriko.com/cat/longevita-e-benessere/